一、经济社会跨越发展,综合实力显着增强

新中国成立以来,成都市抢抓机遇,开拓进取,经济社会实现跨越式发展,城市综合实力显着增强,城市知名度和美誉度大幅跃升。

经济总量不断实现新跨越。1949年全市地区生产总值(GDP)仅4亿元、1958年突破十亿元、1987年突破百亿元、1999年突破千亿元、2014年突破万亿,2018年达到1.5万亿元,经济总量位列副省级城市第三位。成都用70年的时间,实现了经济总量成千倍的增长,实现了经济总量向万亿元的跨越。70年来全市地区生产总值年平均增长12.7%。人均地区生产总值1949年仅77元,1978年提高至448元,2018年达94782元。其中2013年首次突破万美元大关,自始成都经济社会整体发展达到中等发达国家水平。

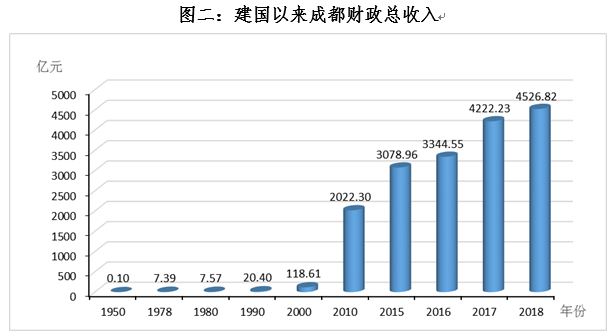

财政实力再上新台阶。建国初期,全市财政十分困难。1950年[1]财政收入仅为978万元,1978年增加到7.4亿元。随着经济快速发展,财政收入不断壮大,1999年全市财政收入突破百亿元,2008年突破千亿元,2018年全市财政收入达4526.82亿元。其中一般公共预算收入1424.2亿元。政府财力的增强为促进经济发展、切实改善民生、加强社会保障、有效防范风险提供了雄厚的财力支持。

主干作用显着增强。70年来,成都充分发挥首位城市引领辐射带动作用,持续为全省经济发展贡献成都“主干”力量,对全省的经济社会发展起到了“稳定器”和“增长极”的突出作用。2018年,全市土地面积1.43万平方公里,常住人口1633万人,地区生产总值15342.77亿元,以全省2.9%的国土承载19.6%的人口、创造37.7%的经济总量。全社会固定资产投资额占全省比重由1952年的9.8%提高至29.7%;社会消费品零售总额占比由18.7%提高至37.3%;金融机构人民币存款余额占比由21.2%提高至48.2%。

二、结构调整深入推进,发展质量不断提高

70年来,成都始终把增强发展动力贯穿于经济社会发展之中,深入调整产业结构、经济结构、区域结构、动力结构,经济发展的全面性、协调性和可持续性不断增强。

产业结构持续优化。1949年成都属典型的农业地区,农业经济占有绝对主导地位,随着工业和服务业经济的快速发展,二三产业逐步取代农业成为经济发展的重要力量,经济增长动力由农业主导逐步向现代农业稳步推进,工业和服务业协同拉动的格局转变。

民营经济蓬勃发展。始终致力于为民营经济发展营造良好环境,大力支持民营企业创新创造、做强做优,民营经济焕发出蓬勃生机,成为支撑成都经济发展的重要力量。2018年,全市民营经济增加值突破7000亿元,占地区生产总值比重为48.7%,比2003年提高了11.6个百分点。

城乡一体协同发展。2007年成都市获批全国统筹城乡综合配套改革试验区,全市以“三个集中”为核心破除城乡二元结构,构建四级城乡体系和城乡经济社会发展一体化新格局,工业化、城镇化速度明显加快。2018年全市常住人口1633万人,比2000年净增加522.1万人。城镇化率为73.12%,较2000年上升了19.4个百分点。

动能结构持续优化。始终坚持把科技创新融入经济社会发展各个方面,深入推进供给侧结构性改革,加快新旧动能转换。积极淘汰落后产能,2017年完全退出煤炭开采洗选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业和其他采矿4个行业。以新产业、新业态、新商业模式为代表的“三新”经济加快发展,截至2018年底,全市拥有新经济企业16.5万户,其中2018年新增4.1万家,规模以上新经济企业增加值达2389.0亿元。

三、产业经济提质增效,供给能力持续增强

农业现代化进程稳步推进。农村经济体制改革,农村现代化进程明显加快,农业经济规模持续壮大。2018年全市农林牧渔业总产值达到909.3亿元,比1950年增加了258.8倍。2018年全市粮食总产量230.3万吨,生猪出栏数574.32万头,分别是1949年的1.8倍和20.2倍。农业生产条件明显改善,农业机械总动力由1978年的40.1万千瓦增加至2018年的384.36万千瓦。

工业信息化水平不断提升。70年来成都工业快速发展,实现了从建国初期薄弱的工业基础向先进制造业引领的现代产业体系历史跨越,逐渐成为中西部工业经济高地,成为全球重要的电子信息产业基地、国家重要的高新技术产业基地。工业增加值从1978年的16.4亿元提高至2018年的5663.75亿元,年均增长15.3%。主要工业产品快速增长,2018年全市电子计算机整机、手机、汽车产量分别达6107.09、984.35万台和128.79万辆。拥有成都天府新区、成都高新技术产业开发区、成都经济技术开发区三个国家级开发区,以产业生态圈建设推进现代产业强链补链,培育形成电子信息、汽车、装备制造、食品饮料四大千亿产业集群。

服务业多样化发展不断扩面。改革开放以来,随着市场经济的建立与发展,生产生活的服务需求明显扩大,第三产业快速渗透全社会各个领域,迅速崛起发展壮大成为经济增长新亮点。1949年服务业增加值仅有6771万元,1978年提高到7.52亿元,2018年达到8304亿元。金融业、极速体育官方下载安装_极速体育nba免费直播_雷速体育篮球业逐步成为服务业重要力量。规模以上信息传输、软件和信息技术服务企业营业收入在2018年突破千亿大关。

四、对外交往日益繁荣,外向经济持续壮大

70年来,成都破除盆地封闭意识,加强对外贸易体制改革,持续优化营商环境,主动融入“一带一路”建设,实现外向经济多元化发展,逐步成为内陆开放型经济战略高地。

对外贸易持续繁荣。改革开放以来,成都市积极参与国际经济合作,充分利用国内外市场资源,坚持“引进来”和“走出去”相结合,开放的深度和广度进一步拓展,全市进出口总额从1995年的15.1亿美元提高2018年的754.1亿美元,增长48.9倍,年均增长18.5%。2018年高新技术产品出口额337.2亿美元,占出口总额的比重达81.2%。出口结构实现了从1978年冻猪肉果蔬等初级品为主导向高新技术产品主导的巨大转变。

通道建设持续提能。自1987年打破国际航线“零”记录以来,截至2018年末,成都已开通国际地区航线114条,成都双流国际机场已成为全国第四大航空枢纽,西部地区唯一航线覆盖世界五大洲的机场,2018年旅客吞吐量达5295.1万人次、货邮吞吐量达66.5万吨。2013年开通抵达欧洲波兰的蓉欧快铁,2018年开行国际班列规模达2619列,连续三年领跑全国;蓉欧快铁连接境外24个、境内14个城市,成为中欧班列中开行线路和数量最多、运行最为稳定的班列。

对外开放稳步推进。1985年成都第一家外商投资企业成立,截至2018年末,累计设立外资企业已达8093家,落户成都的世界500强企业285家。全年实际利用外资规模突破500亿元。近年来,全市外资企业进出口规模加速扩张、比重不断提高,2018年外资企业进出口额为3685.97亿元,占全市贸易总量的74%,外资经济持续展现活力。截至2018年末,与全球228个国家或地区建立经贸往来,驻蓉外国领事机构达17个,友好合作关系城市93个。

五、基础设施日臻完善,城市功能显着提升

70年来,成都始终强化城市规划引领作用,不断加强基础设施建设,立体路网内通外联,城市空间布局持续优化,城市功能品质不断提升,城市辐射力和影响力显着增强。

城市建设日新月异。建国以来,成都持续加强城市建设管理,城市空间规模不断扩大,城市吸引力和承载力显着增强。2018年,全市建成区面积1189.15平方公里,是改革开放前的20倍。城市市政公用设施建设固定资产投资达到1006.9亿元。年末实有城市道路面积14978.65万平方米,公共供水管道长度达19296.17公里,公共供水总量12.77亿立方米,供气总量41.37亿立方米。

交通通信枢纽功能增强。成都用70年的时间,已形成一个铁路、公路、水运、航空、通信网络相互衔接、相互补充的立体交通通信网络。公路货物运输总量由1949年的0.6万吨增加至2018年的28207.2万吨。铁路货运量从1953年的106.2万吨增加至2018年的663万吨,铁路客运量从45.3万人增加至12.34亿人。全市地铁运营里程225公里,地铁客运总量11.6亿乘次。双流国际机场旅客吞吐量突破5000万人次,成为我国内地第四个、中西部首个跻身全球“5000万级机场俱乐部”的成员。电信基础建设加快推进,全市邮电业务总量由1949年的381万元提高到2018年的1310.3亿元。2018年固定互联网用户679.2万户,移动互联网用户2189.6万户。

六、民生工程深入推进,社会事业繁荣昌盛

70年来,成都市始终坚持经济发展与社会发展相协调,不断加大政策支持力度,科教文卫等各项社会事业全面进步,经济社会发展的协调性进一步增强。

教育事业稳步推进。始终加大规范办学行为力度,努力提升教育公共服务水平,教育改革成绩突出,义务教务均等化水平走在全国前列。2018年末全市共有小学590所,中学609所,中小学入学率达100%;四川大学、电子科技大学2所高校列入国家双一流大学建设计划,14个学科列入国家一流学科建设计划。在蓉普通高等学校由1978年的14所增加到2018年的64所。

文化事业日益繁荣。以思想开明、生活乐观、悠长厚重、独具魅力的天府文化引领城市发展,加快建设独具人文魅力的世界文化名城,城市知名度、美誉度持续提升。2018年实现文化创意产业增加值1129.0亿元,占地区生产总值的比重为7.4%。年末共有博物馆35个,文化馆22个,公共图书馆22个,馆藏图书2292.6万册。年末共有广播电台14座,制作广播节目27套;制作电视节目30套。年末共有有线电视用户384.1万户,其中数字电视369.2万户。

科技创新方兴日盛。加大高层次人才吸引力度,大力实施创新驱动发展战略,高新技术产业产值2018年突破万亿,达10071.5亿元。截至2018年末,建成市级以上科技企业孵化器及众创空间200家,面积594万平方米。2018年获得市级及以上科技成果奖252项、国家级科技奖励29项。完成科技攻关935项、成果推广495项,完成火炬计划491项。共申请专利107801件,专利授权57370件,是2002年的14.9倍和18.6倍,万人有效发明专利拥有量22件。川航天云网、翼龙无人机等军民融合重大项目建成。四川大学、郫都区等5家单位获批国家双创示范基地。

体育事业蓬勃发展。高标准建设世界赛事名城,规划建设天府奥体城、凤凰山体育中心、东安湖体育中心等大型体育赛事中心。2018年成功举办国际级体育赛事26场,国家级体育赛事48场,成功申办第十八世界警察与消防员运动会、第三十一届世界大学生夏季运动会。全年成都籍运动员共获得国际性和全国性比赛奖牌105枚。其中在国际比赛中获金牌15枚,银牌2枚,铜牌4枚;在全国性体育比赛中获金牌30枚,银牌26枚,铜牌28枚。年末共有体育场地21562个,全民健身路径4962条,农民体育健身工程2668个。全年参与全民健身活动人数1080万人次。

医疗卫生长足进步。大力推进健康成都建设,优化全域医疗资源布局,医疗服务水平不断提升,2018年全市城乡居民人均期望寿命达80.54岁。截至2018年末,全市共有卫生机构10755个(不含在蓉部队医院),其中医院、卫生院892个,疾病预防控制中心23个,妇幼保健院21个。各类卫生机构床位数14.3万张,其中医院、卫生院床位数13.6万张。卫生技术人员16.9万人,其中执业(助理)医师6.2万人,注册护士7.8万人;全年诊疗14513.1万人次。年末共有三甲医院机构27个,床位数3.5万张。全年无偿献血38.9万单位。

七、全面小康稳步推进,人民生活持续改善

70年来,成都市坚持以人为本的发展理念,大力实施促就业、增收入、强保障、惠民生工程,人民生活质量不断提高,幸福感显着增强。

居民收入持续增加。大力推动就业工程,保障居民收入可持续增长。2018年城镇新增就业27.6万人,农村劳动力转移到非农产业就业新增8.8万人,农村劳动力劳务输出人数248.9万人。实现城镇居民人均可支配收入42128元,比1954年(154元)增长272.6倍;农村居民人均可支配收入达22135元,比1952年(40元)增长超过500倍。年末城乡居民储蓄存款余额达13141亿元,比1978年的1.9亿元增长近7000倍。居民消费价格指数常年低位运行,2018年为101.4,连续7年稳定控制在103左右。

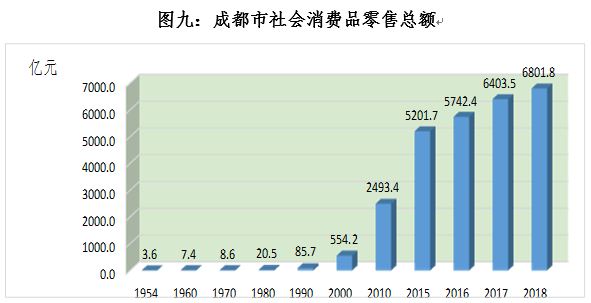

消费能级不断提升。随着成都市城乡居民收入的快速增长,消费水平和能级不断提升,实现由生存型消费向改善型消费的巨大跨越。全市社会消费品零售总额从1952年2.6亿元跃升至2018年的6801.8亿元。2018年成都市城镇居民人均消费支出达27312元,比1954年的138元增长近200倍。2018年末全市机动车总数548.44万辆,私人汽车420.28万辆。机动车保有总量位列全国第二。

社会保障不断加强。经过多年的探索发展,包括养老、医疗、失业、工伤、生育保险等5大社会保障体系初步形成,基本建立起了覆盖全社会、城乡统筹的养老、医疗保险制度。2018年年末全市参加城镇职工基本养老保险817.9万人,参加城镇职工基本医疗保险人数850.8万人。

人居环境日益改善。70年来,成都始终高度重视环境保护和可持续发展,践行“绿水青山就是金山银山”理念,持续加大公园城市建设力度,人居环境日益改善。2018年全市森林覆盖率达39.5%,城市建成区绿化覆盖率41.6%,天府绿道达到2607公里。全年空气优良天数251天。全市优良水体比例为75.5%。先后成功创建为全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家园林城市、国家森林城市,并被亚洲开发银行评为“中国内地最宜居城市”。

70年沧桑巨变,70年风雨兼程。建国70年来,成都市发生了翻天覆地的变化,经济建设和社会发展取得了辉煌成就。当前正值全面建成小康社会的关键之年,全市将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,推动全市经济社会高质量发展,为决胜全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往继续奋斗,再创辉煌!

注:[1]因部分指标1949年无统计数据,故采用起始年份作为基数,下同。